UN EDITORIALE

Ecco un nuovo spazio mentale per chi ama il Cinema, i film ma soprattutto le idee, pensieri ed azioni che lo Spettacolo e la famigerata “macchina dei sogni” tende sempre più ad omologare. Il titolo di questo blog si deve alla scoperta della sorprendente varietà di rettangoli neri che è possibile trovare su Google alla ricerca “rettangolo nero”. La redazione di questa rubrica è formata da Sebastiano Pennisi, Livio Marchese, Alessandro Finocchiaro, Enrico Mapuche Lanza ed Alessandro Aiello ma attendiamo fiduciosamente che alcune amiche si decidano.

Stiamo sperimentando uno spazio mentale dedicato ad un’idea diversa, anti-autoritaria ed anti-accademica di critica all’interno della quale si alternano film recenti e meno recenti, visti o rivisti, che continuano però a cambiare sotto i nostri sguardi.

L’approccio non è “da gruppo”, le recensioni non sono firmate perché appartengono comunque ad un’area della quale condividiamo i princìpi generali, sono come i “rintocchi dal profondo” di cui tanto tempo fa ha parlato Herzog. Il fatto è che il cinema del passato (scoperto o rivisto) continua a riservare tante sorprese, con una potenza e lucidità forse mai più eguagliata, questo non rende tuttavia quello de “L’Immagine Mancante” un approccio nostalgico. Le immagini che arredano il blog sono “elettrografie” realizzate da nostro fratello Zoltan Fazekas.

INDICE:

TRE DONNE

THE EXPERIMENT

TWO LOVERS

STRADA A DOPPIA CORSIA

VISITORS

L’ANNO SCORSO A MARIENBAD

L’ULTIMA ONDA

BILLY IL BUGIARDO

LA LEGGENDA DI KASPAR HAUSER

U-TURN

A SANGUE FREDDO

LA CASA DEL PECCATO MORTALE

IL CLUB

CANI ARRABBIATI

GLI INSOSPETTABILI

COSMOPOLIS

NETFLIX E DONALD TRUMP

NOTTURNO

MALIZIA

GLI INVASATI

BUG. LA PARANOIA E’ CONTAGIOSA

PARADISE BEACH

LA MARCIA SU ROMA

POLYESTER

Y TU MAMA’ TAMBIEN

LE MIE NOTTI SONO PIU’ BELLE DEI VOSTRI GIORNI

SESSOMATTO

L’INGORGO

COME SONO BUONI I BIANCHI

CENSORED VOICES

MODELS

PRIVILEGE

SAFARI

HARRY, HE’S HERE TO HELP

MAMMUTH

UNA LUCERTOLA CON PELLE DI DONNA

YOUNG ADAM

DOGVILLE

AMORES PERROS

FAVOLACCE

BATTLE ROYALE

DER BUSENDFREUNDE

SIGNORE E SIGNORI

L’ULTIMO TRENO DELLA NOTTE

NIENTE DA NASCONDERE

BENNY’S VIDEO

UP!

WHERE TO INVADE NEXT

TEMPORADA DE PATOS

SUICIDE CLUB

CLUB SANDWICH

MALA NOCHE

NOI E L’AMORE: COMPORTAMENTO SESSUALE VARIANTE

LILITH LA DEA DELL’AMORE

SCEMI DI GUERRA

FUOCOAMMARE

CHIAMAMI COL TUO NOME

L’UOMO CHE FUGGI’ DAL FUTURO

AGUIRRE

REQUIEM FOR A DREAM

DONNE AMAZZONI SULLA LUNA

LA SOUFRIERE

- Tre Donne, di Robert Altman, 1977

La recensione che segue è stata scritta dall’amico Fiabo, che ha elaborato tutto quanto mentre andava in bicicletta, tutto direttamente in lingua inglese.

- The Experiment, di Oliver Hirschbiegel, 2001

Nel 1971 lo psicologo Philip Zimbardo condusse all’interno della prigione di Stanford (California) un esperimento sicuramente azzardato e ma illuminante, che costituisce tuttora la migliore letteratura della Psicologia Sociale sugli effetti collaterali di norme, ruoli, autorità, obbedienza e sulla capacità di contesti e situazioni estreme nel manipolare profondamente la percezione, l’etica ed il comportamento dell’uomo..

Il complesso dispositivo della finta prigione diventa subito il protagonista principale (che assume vita propria) con i suoi personaggi: finto direttore, finte guardie carcerarie e finti detenuti. L’esperimento di Stanford (ed anche quello di Stanley Milgram) riveleranno come la classica dicotomia bene-male e buoni-cattivi è in realtà solo una banale e consolatoria semplificazione.

Col passare del tempo, l’esperimento si è rivelato un’efficace illustrazione del ruolo potenzialmente tossico dei cattivi sistemi e delle cattive situazioni nell’indurre brave persone a comportarsi in modi patologici, estranei alla loro natura.La frontiera tra Bene e Male, un tempo ritenuta stagna, si è invece dimostrata piuttosto permeabile. (P.Zimbardo)

still dalle riprese video realizzate nella Prigione di Stanford (1971)

still dalle riprese video realizzate nella Prigione di Stanford (1971)

Ciò che successe allora a Palo Alto è uno spunto molto interessante, che ha generato finora 3 adattamenti cinematografici. Si pongono agli estremi questo asciutto film tedesco ed uno “spettacoloso” remake hollywoodiano (Paul Scheuring, 2010) con attori famosi (Adrian Brody e Forest Witaker, specialisti di ruoli drammatici). Nel 2015 esce anche “The Stanford Prison Experiment” di Kyle Patrick Alvarez, del quale leggerete presto in questo blog.

Nel potentissimo libro “The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil” (2007, 710 pagine nell’edizione italiana, edito da R.Cortina) il Professor Zimbardo racconta per la prima volta la storia vera, intrecciando con uno stile asciutto e visivo lo sbobinamento delle asettiche documentazioni video effettuate di nascosto (cercatele su Youtube), i report scritti dalle cavie stesse e naturalmente le proprie puntali notazioni filosofiche.

Il fatto è che dopo aver letto il suddetto libro anche il migliore di questi film risulta perdente in partenza, un pallido tentativo di drammatizzare la cosiddetta Verità, o ciò che successe nel corso di quei 6 interminabili giorni.

“The Experiment” (“Cercasi cavie umane” è il furbo sottotitolo dell’edizione italiana) di Oliver Hirschbiegel è un film onesto e schematico basato sul libro di Mario Giordano (“The Experiment – Black Box”) che si ispira pure lui all’esperimento. La sceneggiatura si distacca dalla cronaca originaria: il film è ambientato infatti in Germania e propone una seconda dimensione inserendo la storia d’amore tra il personaggio principale (il detenuto 77) e la giovane Dora (una dimensione parallela sempre costante), le soggettive in bassa definizione realizzate segretamente sempre da 77 con i suoi occhiali-telecamera, ed altre soluzioni narrative tipiche di un film d’azione ansiogeno con buoni e cattivi, massacro finale e finalmente epilogo romantico.

Le fatali oscillazioni di ogni singolo carattere umano all’interno di questo claustrofobico atto di Teatro totale, la crescente contaminazione tra realtà e finzione li troverete nella scrittura di Zimbardo. E’ soltanto lì il vero, irrappresentabile inferno dell’esperimento della prigione di Stanford.

In futuro troverete quì stesso raccontati “L’Onda” (Die Welle, D.Gansel, 2008) che rielabora un altro esperimento americano, “La terza onda” (1967) in cui un professore americano dimostra ai propri strumenti in che modo a partire da un piccolo nucleo è possibile progettare uno stato totalitario.

Rimanendo in tema “Experimenter” (2015) che narra dello psicologo Stanley Milgram e di un ennesimo esperimento su cavie umane.

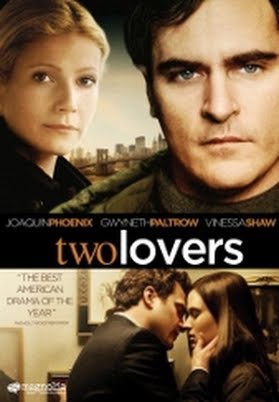

- Two lovers, di James Gray, 2008

Un dramma sentimentale basato su un triangolo amoroso non è certo una novità, eppure la tormentata storia di Leonard (il carismatico J.Phoenix), Sandra e Michelle (G.Paltrow) ha ottime qualità narrative ed un bel finale (positivo ma non americano nel senso che potevamo temere) ed invita inoltre ad illuminanti considerazioni sull’amare maschile e femminile (quest’ultimo senza dubbio vincente dal punto di vista morale).

Il tema principale di “Two lovers” è la sovrapposizione tra una storia d’amore forse troppo pulita e lineare ed un’attrazione fatale, che oltre a soddisfare gli istinti di Leonard (tormentato, fragile ed elemento principale di disordine) significa anche sabotare una prospettiva familiare/sociale confortante ed oppressiva. Caos e fato si intrecciano all’interno di un affresco delicato e pieno di dettagli, sempre però distante dalla retorica del film commerciale e via via sempre più carico di dinamiche thrilling ansiogene. Alla fine sarà il caso a ricomporre tutto ed a decidere per Leonard (ed assieme a lui) la cosa giusta da fare, lasciando immaginare a noi che guardiamo, il peso del suo senso di colpa. Interessante la figura della madre (Isabella Rossellini) invadente ed amorevole nelle proporzioni giuste, eccessivo il doppiaggio iper-esistenzialista di J.Phoenix.

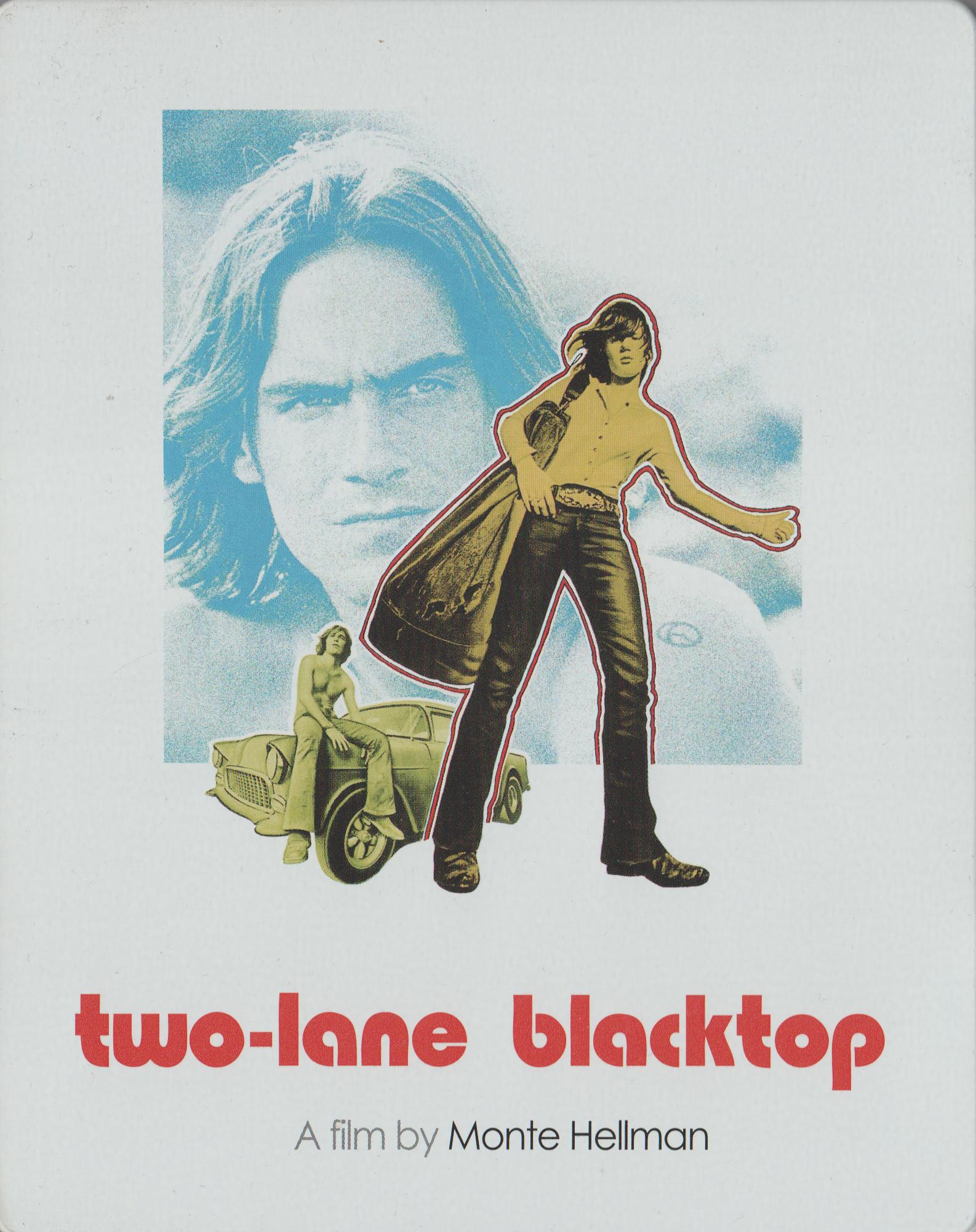

- Strada a doppia corsia, di Monte Hellman, 1971

A 30 minuti dall’inizio mi sentivo ancora intrappolato in un b-movie interlocutorio, che però si sviluppava attraverso una regia sapiente e senza fronzoli. Poi è successo che tutto ciò che era in prima piano si trasformava in sfondo e quindi le corse in auto, i motori, le sfide a pagamento, l’autostop e gli incontri fortuiti diventano astratti e quasi metafisici. Quella di “Two Lane Blacktop“ è un America diversa da quella inquietante (ed attuale) di “Easy Rider”, l’inquietudine giovanile è venata di autodistruzione ma viene raccontata senza la retorica di “Gioventù Bruciata”. Nell’ultima scena manca il sonoro e questo trucchetto ci prepara ad un magnifico, inatteso finale. Il film è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

- Visitors, di Godfrey Reggio, 2013

Dopo aver realizzato la sua nota trilogia, G.Reggio approfondisce in questo film le sue teorie sullo sguardo. Esaurito il sincero messaggio ecologista della trilogia “Chi e cosa può essere considerato ‘visitatore’ quando ci guardiamo intorno su questo pianeta?” è il motivo di “Visitors”

Inizia con lo sguardo enigmatico della gorilla Triska (filmata in uno zoo di New York), cui seguono tanti altri primi piani di uomini e donne (inespressivi e poi invece tutti con una espressione) a camera fissa, poi ancora gruppi di volti ad eventi pubblici, palazzi e nuvole in time-lapse, luoghi naturali, luoghi antropizzati ormai morti. Le immagini sono spesso rallentate (abbiamo più tempo per guardarle e per pensarle, anche); però è quando abbiamo meno elementi (i volti) che ci sembra di vedere qualcos’altro rispetto a ciò che viene mostrato. Poi c’è il mistero dello “sguardo in camera” (il cinema che guarda noi mentre siamo al cinema) ma non è questo il luogo né il momento. “Visitors” avrà soddisfatto le esigenze formaliste di G.Reggio (impeccabile bianconero e grande perfezione formale, maggiore che nei 3 film a colori della trilogia) ma è un’occasione mancata per via delle musiche sovratono di Philip Glass che rovinano la circolarità della struttura visiva e soprattutto cercano presuntuosamente di riempire un vuoto –nella consueta retorica orchestrale minimalista con la quale il celebre compositore ci affligge da decenni- togliendo profondità alle immagini ed immaginazione a noi che le guardiamo. Proviamo a vederlo senza audio, qualcosa succederà.

Ecco infine come l’industria “vende” il film in questione:

“Famoso per la trilogia Koyaanisquatsi/Powaqqatsi/Nagoyqatsi, il regista Gosfrey Reggio ha creato con “Visitors” un altro squisito poema visivo” (mymovies.it)

- L’anno scorso a Marienbad, di Alain Resnais,1960

Probabilmente Alain Resnais ha rivolto principalmente a cinefili e colleghi cineasti questo perverso esercizio di stile in bianconero. Sperimentale e pretenzioso, sicuramente datato, “L’anno scorso a Marienbad” premiato con il Leone D’oro al Festival di Venezia (1961) e probabilmente detestato dallo spettatore medio sembra mostrare luoghi, parole, azioni e personaggi con lo scopo di rimuovere il racconto stesso, in una inutilità glaciale che può ricordare le scene descritte da Thomas Bernhard. In un tempo lineare continuamente distrutto non succede molto: soltanto le strategie seduttive di X (Giorgio Albertazzi) rivolte ad A (Delphine Seyrig) che si susseguono senza soluzione alcuna nei bellissimi interni/esterni di un albergo di lusso, attraverso un gioco claustrofobico di ripetizioni, rimandi, flashback esasperati dal montaggio creativo (sicuramente azzardato per quell’epoca).

- L’ultima onda, di Peter Weir, 1977

Non a caso questo non è uno dei film più di successo di Peter Weir, e mi ha colpito per la qualità della sua visionarietà. Un tranquillo avvocato di Sidney deve difendere un aborigeno da un’accusa di omicidio e si trova sempre più risucchiato all’interno di una dimensione magica, fino a scoprire che egli stesso è parte attiva di una profezia che anticipa la distruzione del mondo. Colpisce la maniera con la quale il regista riesce a trattare il tema ecologista (che a quell’epoca non era forse così attuale) e la condizione aborigena in un thrilling piuttosto avvincente ma al tempo stesso lontano dalla retorica di Hollywood.

La catastrofe ambientale cova anche in “Mosquito Coast” (1986) nel quale però la presenza di Harrison Ford, in fuga dall’America civilizzata con la sua famiglia ispira un film d’avventura dalle dinamiche meno interessanti e più prevedibili, non fosse per la presenza del personaggio del predicatore cristiano e di un conflitto che culminerà con la morte dello stesso H.Ford; in una delle scene madri una predica videoregistrata per un gruppo di indigeni, all’interno di una chiesetta di legno. Che a sua volta rimanda ad un problema attuale: l’evangelizzazione forzata nei confronti dei popoli nativi del Sud America.

- Billy il bugiardo, di John Schlesinger, 1963

L’inquietante inadeguatezza del giovane Billy, lavoratore dipendente, figlio e fidanzato, ha una ragione precisa: egli vive anche nel mondo di Ambrosia, regno immaginario nel quale ha finalmente un ruolo, che nella claustrofobica vita britannica subisce fin dalla nascita. Billy non vorrebbe mai essere lì ed in quel momento, perseguendo il sabotaggio di ogni momento sociale che lo riguarda: crea continuamente nuovi problemi lasciandoli accumulare senza risolverli, è una prospettiva affascinante ma distante dal nichilismo classico. Non avevo mai visto questo ispiratissimo film in bianconero girato negli anni 60 in stile nouvelle vague, solo dopo che è terminato ho realizzato come fosse magicamente triste ed esilarante, luminoso e drammatico, acido fino ad un grande (sconsolante) finale, che non lascia scampo neppure a noi che guardiamo e che abbiamo sperato per lui. Anche questo titolo è disponibile gratuitamente sulla piattaforma www.hd4me.net, che ci permette di scoprire tanto importante cinema del passato.

- La Leggenda di Kaspar Hauser, di Davide Manuli, 2012

Questo film sembra generato dalle aspettative stesse dello spettatore. Sarebbe il titolo ideale da proiettare ad un convegno medico sull’afasia (e altri disturbi del linguaggio) ed al tempo stesso un pezzo d’arte contemporanea (in bianconero) da osservare sicuramente non stando seduti, ma mentre si cammina e si fanno altre cose. “La leggenda di Kaspar Hauser” ha comunque il merito di mettere in crisi le nozioni di sintassi e struttura cinematografica: E’ orizzontale ed artistico, presuntuoso e pretestuoso ed incapace di complessità narrativa -lo dichiara apertamente- un anti-film, ma non in maniera veramente radicale. Kaspar Hauser (interpretato da una donna con pochissimo seno, sempre a torso nudo, ) arriva dal mare ed ha un progetto importante, e le similitudini col Kaspar Hauser di Herzog finiscono qui.

La storia-non storia procede attraverso una serie di capitoli filmati a camera fissa, ognuno col proprio titolo, nei quali 2 o 3 personaggi compiono un’azione teatrale interlocutoria; sembrano obbligati ad esprimersi con dialoghi e monologhi, con risultati quasi sempre imbarazzanti (come i preamboli dei film porno) tanto che i momenti più liberi e spontanei mi sono sembrati quando i corpi maschili e femminili si muovono sullo sfondo di musica tecno, con un curioso effetto antico-contemporaneo. “La leggenda di Kaspar Hauser” non vive di necessità creative particolari: la bellezza dei luoghi e delle donne sembrano essere lo Spettacolo, ma si tratta di un anti-film e allora, forse, va bene così. All’inizio del film un cartello avvisa che la Regione Sardegna considera il film opera d’interesse artistico.

- U-Turn di Oliver Stone, 1997

E’ un film molto ispirato e tuttosommato divertente, contrassegnato da un’estetica e grammatica video che iniziava maliziosamente ad introdursi nel Cinema mainstream sul finire degli anni 90. Oliver Stone aveva già sperimentato questa contaminazione nel 1994 con il superficiale ed iper-formale “Assassini Nati”; Nel caso di “U Turn”invece la dimensione estetica mi sembra funzionale alla narrazione, proponendo anzi stimoli interessanti alla costruzione del racconto.

“Un giocatore d’azzardo, inseguito dai creditori, e una femmina fredda e bollente, tormentata dal potente marito, vogliono solo andarsene da Superior. E per farlo sono pronti anche ad uccidere”. (note del dvd del film)

La storia sarebbe quella tipica del film di genere ma il film è basato su un romanzo di per sé claustrofobico (“Come Cani Randagi” di John Ridley) e sulla performance estrema degli attori e Oliver Stone sposta la narrazione su un piano ironico e visionario, in cui il montaggio ed insert rapidi generano continue suggestioni attraverso la linea presente-passato-futuro.

Superior (Arizona) è un ambiente nel quale la sottile psicopatia di tutti quelli che Bobby Norton/Sean Penn troverà fatalmente sul suo cammino (l’ambigua Grace/Jennifer Lopez ma anche il satanico Jake/Nick Nolte ed il folle meccanico che tiene in ostaggio la sua automobile) si misura continuamente con una sensazione molto forte di immobilità, controllo sociale, desiderio carnale, caldo asfissiante e spazi infiniti. Nella scena di chiusura il tableau vivant aereo con i 4 personaggi morti o quasi-morti suggerisce che in una storia del genere non vi sarebbe comunque potuto essere un lieto fine. Anche questo titolo su www.hd4me.net

- A Sangue freddo/In cold blood

“In cold blood” rappresenta una buona occasione per immergersi nei misteri del linguaggio, facendo spostare di volta in volta tra cronaca, letteratura e Cinema fatti e personaggi. Una sera del Novembre 1959, nella sonnolenta cittadina di Holcomb (Kansas) i 4 componenti della famiglia Clutter vengono inspiegabilmente massacrati in casa. Il giornalista Truman Capote ricostruisce fatti e contesti sociali attraverso una laboriosa (e spesso prolissa) operazione di pura archeologia (non a caso il testo fu pubblicato a puntate sul New Yorker).

Mescolando scrittura giornalistica e invenzione letteraria Capote inventa la “non fiction novel”, “In Cold Blood” (1966) coi suoi 6 anni di gestazione ha un grande successo e resterà inesorabilmente incollato a Truman Capote per tutta la vita, come una maledizione.

1967, Richard Brooks realizza “ In Cold Blood”, un avvincente e claustrofobico film che racconta in scala 1:1 ed in bianco e nero il fatto di sangue, dalla preparazione del piano all’impiccagione dei due assassini.

Tuttavia, è proprio dopo aver guardato il film che si apprezzano le qualità cinematografiche (con tanto di montaggi paralleli) del “romanzo-documento” di Capote. Nel 2005 viene raccontata un’altra storia: in “Truman Capote in cold blood” Bennett Miller decide di inserire in scena l’effeminato dandy Truman Capote (impersonato da un debordante Philip Seymour Hoffman). Il giornalista-scrittore è inesorabilmente attratto dal caso Clutter e coinvolto nel procedimento giudiziario, tanto da riuscire a far riviare l’esecuzione per ben 5 anni.

Pur essendo i classici perdenti Percy Smith e Richard Hickock non sono affatto due personaggi banali, hanno sfiorato il delitto perfetto perchè non conoscevano le vittime ed avevano percorso in automobile oltre 1000 chilometri per compiere un massacro senza movente.

“Truman Capote in cold blood” è un film a colori secco ed essenziale cheaddentrandosi nella psiche dello scrittore riesce magnificamente ad accendere l’immaginazione di chi lo guarda. Le scene del delitto vengono mostrate brevemente all’inizio del film, come fossero dei reperti, a

riprova del fatto che è stata la fatalità a guidare gli eventi: i Clutter (che non nascondevano in casa nessuna cassaforte e fruttarono ai 2 assassini solo 40 dollari) non erano colpevoli di nulla ma per una serie di ragioni inconscie erano dei predestinati e dovevano pagare per tutti.

I 4 spari nella notte infliggono una profonda ferita in una America tranquilla e perbene (i cittadini non si chiudevano a chiave in casa di notte) per la quale il bene e il male occupano i loro posti rassicuranti, una nazione dominata dai valori di famiglia, lavoro e religione ma piuttosto distante dall’America paranoica di oggi. Nel 2006 ecco un terzo film (che non ho visto): “Infamous – Una pessima reputazione” di Douglas McGrath, altra riscrittura e drammatizzazione del massacro che non credo possa aver raggiunto molto ai due ottimi film già realizzati. Un film mainstream con attori piuttosto famosi, incentrato sull’affinità omoerotica di Truman Capote e Percy Smith.

- LA CASA DEL PECCATO MORTALE di P.Walker, 1976

Questo thrilling gotico a basso budget, in pieno e fiero stile anni ‘70 (uscito in inghilterra col titolo “The Confessional Murders”) inizia con la scena di una giovane donna che si suicida spinta da ossessioni religiose. Il diabolico Padre Meldrum, represso sessualmente e tormentato da un passato tutt’altro che risolto incontra nel confessionale la bella Jenny. Attraverso il desiderio per la donna scatena la propria furia punitiva nei confronti di ogni peccatrice e peccatore, eliminando inesorabilmente chi cerca di ostacolarlo (compresa l’anziana e disabile madre). “La casa del peccato mortale” racconta in fondo i meccanismi del senso di colpa e dell’espiazione ed il potere coercitivo della religione, che vediamo anzi intrecciato con quello della medicina (i crimini silenziosi di Big Pharma erano già in atto, più che altro negli Stati Uniti). Ciò che personalmente conservo del film è come la chimica diventi un sottile strumento di controllo attraverso la promessa di benessere, che sarebbe in un certo senso il lavoro della religione. Il film ha un buon ritmo narrativo e ambientazioni claustrofobiche, nonostante soluzioni narrative a volte francamente improbabili, che del resto ci aspettiamo dal cinema di genere. Un buon film di Natale, volendo. Anche questo scaricabile legalmente da www.hd4me.net

- IL CLUB di Pablo Larrain, 2015

“Il club” racconta le vicende umane che ruotano attorno ad una particolare casa di penitenza sulla costa cilena. I 5 residenti sono ex sacerdoti che hanno avuto problemi con le rispettive comunità (si va dalla pedofilia al rapimento e riassegnazione di bambini nativi) e che hanno bisogno di ritrovare un equilibrio attraverso disciplina e preghiera. Allevano ed allenano un levriero col quale partecipano con profitto alle corse dei cani e questo alimenterà pian piano crescenti tensioni con l’esterno. Le giornate di reclusione volontaria vengono gestite da una sorvegliante (che resta il personaggio più inafferrabile ed inquietante del film) fin quando l’arrivo di un altro ospite, Padre Mati, non romperà questo equilibrio: Il sacerdote viene presto perseguitato da un giovane che aveva subìto da lui stesso abusi sessuali, quindi (accusato dagli altri) si suicida utilizzando una pistola. Il film si avvia rapidamente verso un climax inarrestabile, arriva da Santiago un giovane emissario del Vaticano per svolgere indagini ed interrogatori. Nei dialoghi con ciascuno di loro è custodito il grande valore del film: fede, contrizione, peccato, la scissione tra anima e corpo, il senso di colpa prendono corpo in un pensiero complesso e doloroso. Ognuno di loro è essere positivo/negativo, difende strenuamente i propri peccati e le proprie debolezze; mentre guardiamo ed ascoltiamo questi primi piani veniamo messi di fronte alla rappresentazione di una inquietante continuità (tra l’altro argomentata in maniera non retorica) tra le ragioni della fede e quelle del desiderio (principalmente omosessuale). Il gruppo, sentendosi minacciato, è capace di atti di cattiveria per sopravvivere: avvelenano un cane avversario, sacrificano il loro stesso levriero per fare in modo che il giovane venga poi accusato e linciato dalla folla. L’esecutore infine ripartirà, con la certezza che ogni ferita sarà rimasta aperta e sanguinante. Il film alterna alcuni momenti di estrema cura estetica a molte altre immagini che riescono ad essere efficacissime nella loro ordinarietà.

- CANI ARRABBIATI di Mario Bava, 1975

“Cani arrabbiati” è un thriller maledetto di alto livello che ci restituisce con una certa personalità e complessità la cronaca nera italiana di quegli anni 70. Atipico nella produzione di Mario Bava (che si dedicò all’horror) e tratto da L’uomo e il bambino (giallo della collana Mondadori) “Cani arrabbiati” fu un film maledetto anche per via delle problematiche economiche e legali, sequestrato in fase di montaggio per bancarotta e tenuto da parte, non poté essere visto completato dal regista perché morì prima. Mario Bava (citato non solo dal solito Tarantino ma anche da Tim Burton, ma sono convinto che questo film in particolare piacerebbe a Polanski) ha concepito un film tanto estremo quanto accurato nei dettagli, drammaturgicamente ineccepibile tra scrittura e linguaggio visivo, tanto da costituire un modello inarrivabile del genere polizziotesco. Notevoli la caratterizzazione psicologica dei personaggi (compressa tra umanità e disumanità) ed il ritmo visivo imposto allo spettatore. Il corpo è il vero protagonista di “Cani arrabbiati” tra sudore, movimento e ferite, naturalmente quello femminile è centrale ma a dispetto di un erotismo latente non vi sono scene di stupro. Il viaggio claustrofobico dei 3 rapinatori in automobile (il capo/regista del piano e 2 giovani psicopatici) lungo autostrade e stradine di campagna è un percorso infernale, disseminato di situazioni disturbanti. Vi è perfino un finale a sorpresa, e nessuna speranza.

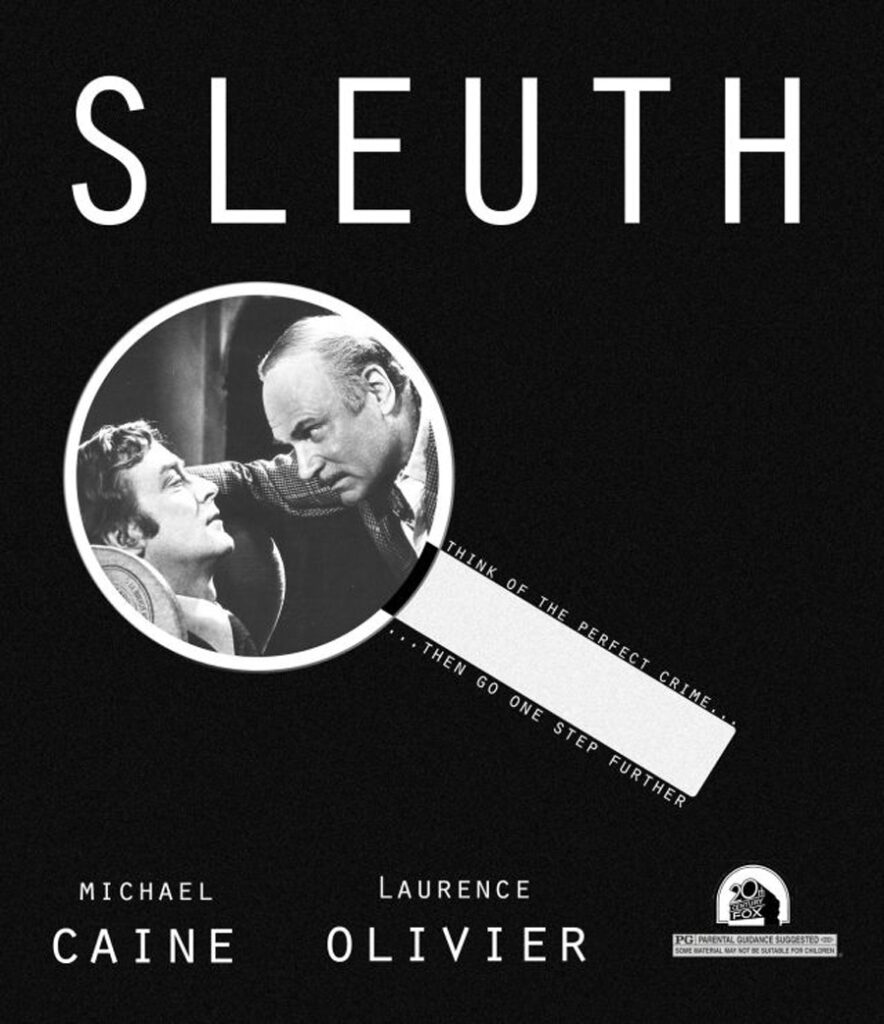

- GLI INSOSPETTABILI di J.Mankiewicz, 1972

E’ l’ultimo film di Mankiewicz, tratto dal lavoro teatrale di Anthony Schaffer.

Commedia (drammatica), mi sembra un’eccellente metafora della guerra contemporanea, in cui la vittoria militare sottintende senza alcun mistero distruzione e sfaceli sociali e civili. L’aristocratico e inumano scrittore di libri gialli Andrew Wyke (Laurence Olivier, al massimo della forma attoriale) invita nella propria villa, isolata nella campagna inglese, Milo Tindle (Michael Caine, anche lui eccellente) per discutere e regolare la transizione sentimentale e matrimoniale della sua ex moglie, che è adesso innamorata dell’altro. Wyke propone al rivale un allettante e raffinata operazione criminosa vantaggiosa per tutti (il furto di gioielli assicurati appartenenti a lui stesso) ma il suo unico scopo è quello di umiliare e annientare il rivale, terrorizzandolo con una diversione del piano. Attraverso vicende claustrofobiche (ma divertenti) non riuscirà nel suo intento e non potendo essere vincitore, non gli resterà che ucciderlo veramente. Il duello tra i 2 grandi attori (unici personaggi) è diabolico, estenuante (sempre di alto livello drammaturgico) e senza esclusione di colpi, sullo sfondo di considerazioni acide sul conflitto di classe e sulle aspirazioni sociali dell’uomo.

- COSMOPOLIS di D.Cronenberg, 2012

Eccellente film dal romanzo omonimo di Don De Lillo, anche qui Cronenberg ripropone un inesorabile conflitto corpo/mente. Il giovane miliardario Erick Packer compie un lungo tragitto nella propria limousine per raggiungere il suo barbiere, nell’altra parte di New York. E’ un viaggio neanche troppo metaforico (forse omerico) attraverso il fallimento ed il disfacimento, dal momento che la città è sconvolta da tumulti sociali -visibili e non visibili- e che l’intento di Packer, sempre più inespressivo e filosofico, è in realtà quello di arrivare in fretta ad una resa di conti con sé stesso. La limousine/macchina rappresenta una dimensione concreta/astratta ipnotica, all’interno della quale Packer conclude riunioni di lavoro, riceve collaboratori e la giovane e altrettanto facoltosa moglie (complice di un matrimonio fallimentare) fa sesso con la sua manager, riceve il suo medico privato per una visita alla prostata, osserva stancamente la realtà sugli schermi integrati. Con lo scorrere di questo ambiguo e affascinante tempo lineare Packer si concede alcune brevi fughe esterne, poi assistendo ad un tracollo finanziario sempre più vicino uccide senza motivo il responsabile della (sua) sicurezza, si sottopone all’aggiustamento del taglio dei capelli (senza però completarlo) consegna la limousine al parcheggio (non curandosi assolutamente dei danni esteriori sofferti dalla carrozzeria) e si dirige verso il conflitto finale con l’uomo che da tempo lo minaccia e che desidera ucciderlo per dare finalmente un senso a qualcosa. Eccellente la colonna sonora, narcotica quanto il film stesso.

- Netflix e le Presidenziali statunitensi

Ci sono almeno due prodotti su Netflix che entrano nella narrazione della compagna elettorale delle Presidenziali USA. E parlo di prodotti, proprio perché la bancarella Netflix li promuove come oggetti di consumo scontati (si intenda l’aggettivo «scontato» qui nelle due accezioni d’uso della variegata lingua italiana).

When they see us è una miniserie uscita su Netflix Italia nel 2020. Tratta da una storia vera, per quello che può significare sul grande o sul piccolo schermo, la serie racconta di cinque ragazzini, di età compresa tra 14 e 16 anni, giudicati come adulti in tribunale per un reato mai commesso. I ragazzini, neri o ispanici, stavano rumoreggiando (wilding) in Central Park, dove era stato poi trovato il corpo di una donna bianca, in coma, dopo uno stupro e un brutale pestaggio. Gli organi inquirenti costruiscono una narrazione perfetta e stringente, utilizzano le famiglie stesse dei giovani imputati – povere e socialmente vulnerabili – per inchiodarli a un crimine odioso e morbosamente attrattivo per l’opinione pubblica, come la violenza carnale.

In tempi di Black Lives Matter, la scelta del soggetto e l’impianto retorico dell’intera serie, risultano decisamente orientati a prendere posizione all’interno della campagna elettorale contro il secondo mandato di Donald Trump. Ma a voler fugare qualsiasi dubbio, c’è una sequenza con la madre di un giovane accusato che assiste attonita a una trasmissione televisiva, nella quale viene proposta un’intervista a Donal Trump (una registrazione del 1989, andata realmente in onda in televisione). Trump era intervenuto pesantemente durante il processo, con una campagna d’odio sui giornali, pagata di tasca sua, al fine di ripristinare nello stato di New York la pena di morte per chi si era macchiato di crimini aberranti e odiosi. Trump aveva speso migliaia di dollari per acquistare pagine pubblicitarie sui quotidiani e chiedere la condanna a morte di un quattordicenne, tre quindicenni e un sedicenne. La madre del ragazzino accusato scoppia in lacrime e un’amica, che guarda la tv insieme a lei, cerca di consolarla dicendole: «non preoccuparti, questo qui è uno che cerca il suo quarto d’ora di notorietà. Fra pochi mesi nessuno si ricorderà più di lui». Al momento, alcuni sondaggi riportano che ha recuperato lo svantaggio e rischia di essere eletto per un secondo mandato a Presidente degli Stati Uniti d’America, nonostante i 200.000 morti determinati da una gestione sconsiderata dell’emergenza Covid e nonostante il Paese sembri sempre di più sull’orlo di una guerra civile.

Jeffrey Epstein: filthy rich è una miniserie documentaria, che racconta l’ascesa misteriosa e la caduta fragorosa del miliardario pedofilo che dà il nome al progetto. Anche qui le fotografie e i video sembrano indugiare sulle amicizie altolocate del finanziere di Wall Street, con una speciale attenzione per i found-footage riguardanti Donald Trump. Tante volte avevano viaggiato insieme e si erano incontrati, tante volte avevano parlato di donne, perché entrambi si vantavano di essere dei “predatori” (sic). Ma proprio nel momento della rovina di Epstein, Trump aveva tenuto a precisare che avevano litigato e non si parlavano da 15 anni. Anche questo vigliacco rinnegare è nelle corde del personaggio, che spesso rimaneggia e modifica le narrazioni con ricordi inventati e bugie rivendicate con orgoglio.

Non sappiamo cosa succederà a novembre. Otto anni di Obama non hanno minimamente migliorato la situazione sociale statunitense, anzi ne hanno aggravato il livello di conflittualità, soprattutto nelle frange dei suprematisti bianchi e nel KKK. Trump ha utilizzato questo malcontento e lo ha monetizzato. Ora come allora, la Società dello Spettacolo hollywoodiana si è schierata in maniera netta a favore del Partito Democratico. È curioso come tutto questo non serva a niente se non al posizionamento strategico nello scacchiere politico americano. I campionati NBA, rinchiusi a Orlando in The Bubble, continuano a sbandierare posizioni e promuovere gadget. Le magliette nere con la scritta bianca «Black Lives Matter» sono diventate di moda. Ma le periferie delle città sono in fiamme e la polizia spara ad altezza d’uomo. I nomi delle vittime nere da celebrare e ricordare crescono di settimana in settimana. Sul bouquet di Netflix Italia fioriscono però i titoli, per ricordarci quanto sia sbagliato il razzismo. Sembrano lezioni di catechismo.

- Notturno di Gianfranco Rosi, 2020

Nell’intenzione di Rosi Notturno è un film di luce dai materiali oscuri della storia. L’Autore, dopo una generica didascalia che inquadra la condizione storica di alcuni paesi del Medio Oriente, organizza una serie di inquadrature studiatissime da National Geographic o Agenzia turistica attorno a quella che dovrebbe essere la questione affrontata: la vita nei territori di confine del Medio Oriente minacciati da un continuo stato di guerra. Fotografia e suono accuratissimi. Pochi dialoghi rimarcano la condizione di sofferenza di chi inerme subisce la violenza. Ci scorrono davanti agli occhi, sapientemente intrecciate nel montaggio, riprese perfettamente calibrate e spettacolari della vita quotidiana di gente comune, dei più fragili e dei più a rischio, e di paesaggi nelle zone di confine in prossimità o già teatro di guerra (si sentono gli spari in lontananza): le esercitazioni militari anche di soldatesse o di sentinelle ai turni di guardia in un tempo sospeso da “Deserto dei tartari”, il compianto delle madri in una prigione dove sono stati torturati i figli, le testimonianze in una scuola dell’infanzia balbettate da un bambino traumatizzato dalla visione delle atrocità commesse dall’Isis, la quotidiana fatica di minori o disagiati, costretti a cacciare o pescare in condizioni miserabili e precarie per la sopravvivenza delle famiglie composte di donne e bambini, la messinscena di una lamentazione sul destino della patria da parte degli ospiti di un ospedale psichiatrico, una madre ascolta i messaggi audio della figlia prigioniera di uomini di Daesh, altri prigionieri appartenenti all’ISIS vengono inquadrati in un assembramento bestiale nelle carceri militari; in sostanza la vita di chi subisce le conseguenze di una guerra voluta dai “cattivi”, che restano sullo sfondo o nei disegni dei bambini o nelle immagini della tv nel teatrino dell’ospedale o in un tablet guardato dalle donne di casa. Notturno è un film che racconta la guerra senza mostrare la guerra, mostra gli effetti della guerra sulle persone, mettendo, nelle pie intenzioni di Rosi, in primo piano l’umanità, ma è un’umanità che subisce, non interpellata, non invitata ad interrogarsi. Rosi afferma che i tre anni occorsigli per girare il film lo hanno cambiato profondamente, un’esperienza dal forte impatto emotivo e fisico. Noi gli crediamo, pure quando afferma che ha passato molto tempo con i suoi personaggi prima di filmare e che si è interrogato sulla legittimità di mostrare in viso i piccoli scolari. Il risultato della sua operazione resta, in ogni caso, fortemente compromesso dall’idea di partenza e dalla intenzionalità esplicitata e blindata di produrre ad ogni costo delle storie esemplari senza approfondirle a dovere e senza farsi contaminare da una realtà che alla fine gli resta incomprensibile ed estranea. Il suo ideale, anche estetico, prevale sulla realtà, la sua discrezione e freddezza dietro la macchina da presa ci sembra incline a un certo compiacimento per l’immagine perfetta, valida come monito per tutti, simbolo dell’ingiustizia e della crudeltà perpetrate sui più deboli da parte dei signori della guerra e dei padroni dei pozzi petroliferi sullo sfondo. Rosi utilizza le immagini come altri utilizzerebbero la voce fuori campo, con l’ambizione di poter raccontare e spiegare l’essenziale facendo luce con la sua telecamera. L’assunto aprioristico è che il grande cinema deve far parlare le immagini, ma l’impressione finale è quella di uno stucchevole narcisismo, di ambiguità morale e di inerzia intellettuale. L’Autore è come un dio passivamente adagiato a contemplare dell’esterno la tragedia della follia umana. È al di qua della tragedia, non si sporca le mani, non gli interessa indagare le questioni economiche, religiose e sociali e le cause degli orrori perché è già tutto chiaro: da un lato ci sono i cattivi e la loro logica aberrante, dall’altro le vittime. La visione delle cose ingenua e inumana di un ladro di belle immagini, uno sguardo nient’affatto empatico, più inteso alla composizione dell’inquadratura perfetta che all’ascolto sincero di chi non ha voce e sguardo perché anche quello gli è stato colonizzato. Emerge un palese disinteresse per la comprensione profonda di una realtà cosi problematica e, per molti versi sfuggente, come quella del Medio Oriente e per una resa documentaristica nutrita dalle contraddizioni e dai diversi punti di vista di chi vive anche le conseguenze dei conflitti esistenti. Evidentemente Rosi non ha lo spirito del documentarista, non scopre né indaga né svela realtà inedite e altre visioni dei fatti. Sembra a caccia di suggestioni utili ad alimentare il suo smodato amore per la bella immagine. Il suo “Notturno” aggiunge oscurità, e malgrado le sue intenzioni, non rischiara ragioni né accende emozioni. Ben più originale e più schietto l’approccio documentaristico di Stefano Savona che ha girato negli stessi territori flagellati dalle guerre. Dal maieutico e incisivo “Primavera in Kurdistan” al poetico e commovente “La strada dei Samouni” passando per il potente e drammatico “Piazza Tahrir”. Autentico cinema del reale, politico, coraggioso e coerente sul piano etico ed estetico. Se volete, poi, vedere un documentario sulle conseguenze della guerra sui più deboli, dall’approccio diametralmente opposto, onesto, che indaga e rappresenta con sofferenza e immenso rispetto, la vita dalla prospettiva di chi subisce gli effetti della guerra, e con la consapevolezza dei limiti anche etici connessi anche alla sua stessa realizzazione, cercate “Non è finita la pace, cioè la guerra” di Gianni Amelio. Lì uno sguardo ben più maturo, pulito e semplice, fa emergere con chiarezza, dalla riflessione su fatti intricati e controversi, complessi e traumatici, l’inutile assurdità della violenza. Lì non guardiamo bambini vittime della guerra, i bambini ci guardano e ci interrogano.

- MALIZIA di Salvatore Samperi, 1973

A volte i film invecchiano sviluppando strani effetti collaterali. “Malizia”, classico pilastro del Cinema erotico (era il 1973, anno de “Il Padrino” e “Ultimo tango a Parigi”) è col tempo diventato più intelligente e coraggioso nelle intenzioni. All’interno del genere della commedia leggera questo film è capace di rappresentare e sfidare alcuni tabù legati a famiglia, sessualità e costumi sociali . “Malizia” inizia con un funerale e finisce con un matrimonio, racconta di Ignazio La Brocca (un Turi Ferro in gran forma attoriale) che rimane vedovo e con 3 figli da crescere; l’intera famiglia rimarrà fatalmente irretita dalla domestica Angela (Laura Antonelli) una brava e giovane donna che si trova a gestire con difficoltà crescenti la propria sensualità e quella dei maschi della famiglia. Mentre il capofamiglia si appresta a sposare “la serva” sfidando le dicerie popolari ed il figlio grande cerca senza successo di concupirla, il sensibile e romantico Nino (dell’età apparente di 12/13 anni) sviluppa una fortissima e incontrollabile voluttà (che interessa anche la sorella di un compagno di scuola e Donna Ines, piacente e peccaminosa vedova cinquantenne): la sottopone ad una serie di giochi sensuali ed infine lei (il giorno prima del matrimonio) gli cede, iniziandolo a sua volta al sesso. Colonna sonora, dialoghi e situazioni esilaranti alleggeriscono una sceneggiatura indubbiamente scabrosa (il film era vietato ai minori di 18 anni) ma ispiratissima. Il dizionario a questo punto ci viene in aiuto con alcune ulteriori chiavi di lettura

malìzia s. f. [dal lat. malitia, der. di malus «malvagio»]. – 1. a. Tendenza, inclinazione a commettere il male consapevolmente: la m. del demonio; l’intenzione stessa, la volontà di fare il male, di recare danno

2 La conoscenza e l’esperienza di ciò che è male (come contrario di ingenuità): un bambino ancora senza m.; atteggiamento o espressione di furbesca allusione a ciò che è male; anche, compiaciuta tendenza a vedere il male anche dove non c’è: allusioni piene di m.; in partic., allusione erotica mascherata da apparente ingenuità.

- Gli invasati di Robert Wise, 1963

Questo film horror in bianconero ispirato al racconto “L’incubo di Hill house” di Shirley Jackson viene definito come il capolavoro di Robert Wise (poliedrico autore che realizzò ad Hollywood film dal 1944 al 2000, tra cui “West Side Story” e “Ultimatum alla terra” e “Tutti insieme appassionatamente”) e ci fa innanzitutto riflettere sulle definizioni di film di genere e film d’autore. Si tratta infatti di un’opera che per tutta la sua durata si misura con tale ambiguit;, in nessun momento, lo spettatore ha la certezza che quanto accade sia reale, oppure frutto dell’immaginazione dei protagonisti, inoltre l’evidente attrazione tra le 2 interpreti sembra abbia contribuito ad includere “The haunting” nella filmografia lgbt. Molto accurata è la sceneggiatura ed i dialoghi (magari un po’ ingenua l’interazione tra recitazione ed io narrante della fragile Eleanor) magistrale la progressione della tensione e in qualche modo prevedibile il destino dei 6 personaggi in riferimento al castello vivente che li ospita e poi li respinge. Anche lo stile delle riprese ed il sound design possiedono una qualità ben superiore alla media dei cosìddetti film horror degli anni ’60 e ’70. Nel 1999 è stato realizzato un remake che probabilmente non avremo bisogno di vedere. Altro film che ho scoperto casualmente è “La casa del terrore” (Seth Holt, 1961), più classico e meno pregevole e ma anche lui meritevole di essere visto.

- Bug. La paranoia è contagiosa di William Friedkin, 2006

Basato su un lavoro teatrale di Tracy Letts (autrice della sceneggiatura), è sicuramente un film minore di Friedkin (erede di Hitchcock con Brian De Palma, scrivono) regista di “Cruising” e “L’esorcista”), “The bug” è un film che cerca di essere disturbante ma risulta infine spiazzante suo malgrado. La storia presenta 3 personaggi principali all’interno di dinamiche psicologiche da thriller ma ad un certo punto il film prende la direzione dell’horror di serie b attraverso sviluppi veramente improbabili che mescolano (con effetti che sfiorano il ridicolo) la Sindrome della Guerra nel Golfo, disegni complottisti non del tutto assurdi, l’angoscia latente del personaggio femminile ( il cui figlio scomparve inspiegabilmente all’interno di un negozio di alimentari) e la cosìddetta parassitosi allucinatoria( in cui gli individui credono di essere infestati da parassiti o insetti). Lapidario e generoso il cenno sull’autorevole Internet Movie Database: “An unhinged war veteran holes up with a lonely woman in a spooky Oklahoma motel room. The line between reality and delusion is blurred as they discover a bug infestation”.

- Paradise Beach. Dentro l’incubo, di Jaumet Collet Serra, 2016

L’ennesimo film che ha protagonista lo squalo, a simboleggiare l’eterna lotta (tutta americana) tra il Bene ed il Male ha la pretesa di essere diverso da altri film dello stesso genere per via di una decisa estetica video. Pauroso ma rassicurante, il film mostra una rappresentazione “umana” del pescecane cattivo che si accanisce sul personaggio femminile in dinamiche veramente improbabili. Un tentativo di dare spessore ad una storia consiste nelle riprese di una telecamera sportiva GoPro che ha filmato gli attacchi dello squalo e che, trovata da un ragazzino, consente alla giovane donna di essere salvata. La cosa che fa più male non sono tuttavìa i terribili morsi del predatore mail finale in cui Nancy (con una vistosa cicatrice sulla coscia sinistra) con sorellina e padre (la madre, che si materializza come visione morì qualche tempo prima) torna a fare surf in una incantevole mare messicano.

- La marcia su Roma, di Dino Risi, 1962

Domenico (Gassman, un reduce della Prima Guerra mondiale che vive di espedienti) ed Umberto (Tognazzi, uomo di campagna attratto dalla promessa fascista delle terre ai contadini) sono i protagonisti di questo film in bianconero, a metà tra film storico e commedia che racconta in toni tragicomici la progressione fascista che culminerà nella marcia su Roma. Risi inserisce due figure importanti: il marchese latifondista che rammenta ai gerarchi l’appoggio dato ai “sovversivi” ed uno strampalato poeta ideologo al seguito della spedizione (che richiama la figura di Gabriele D’Annunzio). Un film attuale, dato che lo scorso 25 aprile avanzi del ventennio hanno in effetti ripetuto una marcia su Roma.

- POLYESTER di John Waters, 1981 E’ il 1981 e John Waters, riduttivamente definito come il re del cinema trash sferra un acidissimo attacco alla famiglia ed al sogno americano con l’ausilio dell’Odorama! (vedi sotto l’immagine del cartoncino con le 10 fragranze, distribuite per tutto il film). Fin dall’inizio lo spettatore viene trasportato in una dimensione narrativa intessuta di nonsense e puro disturbo, tuttavìa l’intera storia della povera, grassa e resilente Francine è gestita tra controllo e perdita di controllo, gli ingredienti cari a Waters ci sono tutti (Sesso, Religione e Morte) ma un inatteso happy ending, maturato dopo la lotta feroce tra il bene ed il male ed ogni tipo di distruzione, riporterà finalmente un pò di pace in casa. Una sana e gradevole lezione di Cinema da chi si divertiva senza pensare troppo al pubblico!

- Y TU MAMA’ TAMBIEN di A.Quaron, 2001

Come un impeccabile pruriginoso romanzo di formazione, “Y tu mamà tambien” racconta un viaggio in auto in un Messico inquieto, che lascia esplodere fatalmente una sequenza di segreti che tengono dapprima uniti Tenoch e Julio (2 ragazzi immaturi) e l’enigmatica, tormentata Luisa (poco più grande di loro). Il film è leggero e profondo al tempo stesso, intervallato da una voce narrante che aggiunge puntualmente approfondimenti storici, sociali e personali che ci permettono di osservare più da vicino i 3 personaggi, che si dirigono inesorabilmente verso un finale non lieto.

- LE MIE NOTTI SONO PIU’ BELLE DEI VOSTRI GIORNI di A.Zulawski, 1989

Sconclusionato quanto visionario, in questo film Z. sfrutta come idea narrativa l’attrazione fatale di Luca (un intellettuale pretenzioso dagli occhi azzurri ancora traumatizzato dall’avere assistito da bimbo all’annegamento dei genitori) per la veggente Blanche. Per l’intero film i due parlano in rima sull’orlo di una narrazione piena di nonsense e continue invenzioni, molto curata fino alla fine. La personalità di Luca , cui ad inizio film viene diagnosticato un tumore al cervello, mette a sicuramente a dura prova la pazienza dello spettatore (contemporaneo) secondo dinamiche tipicamente anni ’70.

- SESSOMATTO di Dino Risi, 1973

Film ad episodi incentrato su tematiche erotiche, esempio non eccelso del genere di pellicole che hanno consentito ai nostri genitori di condividere senza troppa vergogna nelle sale cinematografiche educate fantasie erotiche. In ogni storiella compaiono puntualmente Giancarlo Giannini (in gustose incredibili trasformazioni estetiche ed attoriali) e Laura Antonelli (al meglio della sua forma) negli schemi uomo-donna. Per quanto alcuni episodi siano effettivamente piuttosto prevedibili, “Sessomatto” è un valido contributo alla scoperta dei costumi e dei pruriti dei favolosi anni ’70, tra tradimenti, gelosìe, equivoci e colpi di scena riservandoci pure qui e là accenni e sfondi sociali affatto banali… Decisamente più interessante di tentativi sconclusionati come la trilogia “Poveri ma Belli” (1957).

- L’INGORGO – di Luigi Comencini, 1978

Autentico filmone diretto da Luigi Comencini, a dire il vero è un film atipico per Comencini, sembra più un film di Ferreri o Citti, la pellicola racconta di una lunghissima coda automobilistica sul Grande Raccordo Anulare, in cui i protagonisti mettono alla berlina i loro lati brutalmente più egoistici, ci saranno pestaggi, uno stupro, tentativi di corruzione e concessioni sessuali per ottenere un lavoro, i soli personaggi positivi sono quelli che avranno la peggio, nell’assoluta indifferenza di tutti: la scena dello stupro con i quattro testimoni che osservano come spettatori in un cinema è veramente impietosa. È un’amarissima e tratti surreale riflessione sull’Italia, ferma e incapace di muoversi, schiacciata da un’esistenza meramente materialistica che ignora il rispetto e la pietà, l’ammasso di auto demolite che fa da contorno all’ingorgo, sembra essere la giusta metafora di un’umanità priva di valori, misera e senza salvezza. Questo si che è un vero pugno allo stomaco, altro che “Favolacce”.

L’ingorgo agisce come elemento livellatore di ogni differenza sociale e morale e di ogni conflitto latente, che viene tuttosommato controllato rispetto alle proprie potenzialità. In questa crisi tutti, uomini e donne, sono diversi ma uguali ed ognuno esce da sé stesso in maniera diversa. Dentro e fuori le autovetture bloccate accade di tutto, ogni istinto (perlopiù peggiore) viene liberato in maniera più o meno lecita. Comencini (ispirandosi ad un racconto di Julio Cortazar, che però non viene accreditato) traccia un’opera universale che riesce incredibilmente a trattare ogni tema individuale e sociale: Lavoro, salute, amore, desiderio, rimpianto, tradimento, riscatto. Dal caos oppressivo di metallo e rumore il film diviene progressivamente silenzioso, astratto e metafisico. Nel finale, un elicottero impartisce con megafono istruzioni a tutte le macchine (difficile non pensare alle prime prove di controllo sociale in era Covid-19) che comunque restano immobili mentre cala lentamente la luce, segno chiaro che non vi sarà alcuna via di uscita.

Nelle microstorie de “L’ingorgo” c’è compassione, che tuttavia a volte viene punita: mi riferisco alla scena dello stupro da parte dei 3 ragazzotti borghesi in Land Rover (il riferimento al massacro del Circeo, avvenuto solo 3 anni prima sembra puntuale) ed alla tremenda vendetta, poi non portata a termine dal giovane che trasporta gli omogeneizzati (che verranno poi distribuiti a tutti) col suo furgone, al monologo della giovane madre che racconta come il bimbo di 6 anni che dorme nel sedile posteriore in realtà non si è mai svegliato perché affetto da un male incurabile, alla fiera ragazza napoletana incinta –che sogna di diventare cantante- che l’intera famiglia vorrebbe abortisse per lavare l’onta sociale (e che poi, ricevuti denaro e promesse discografiche da un potente afferma che infine potrebbe anche fare contento il papà).

No, non c’è speranza per nessuno e Comencini in questo pregevole trattato sociale si tiene sempre distante da ogni tentazione retorica. Il duro monito all’uomo è affidato alle parole del sacerdote, che impartisce l’estrema unzione al morto dentro l’ambulanza, in una delle scene madri di questo film disperatamente importante e profetico.

- COME SONO BUONI I BIANCHI di Marco Ferreri, 1988

“Come sono buoni i bianchi” di Marco Ferreri: in realtà ne ho apprezzato più l’idea di fondo e il doppio senso del titolo che il film stesso, il film ha non pochi difetti, soprattutto di sceneggiatura, ma anche la prova degli attori non è convincente, e poi secondo me si dà troppo spazio alla patetica storiella d’amore tra Placido e Maruschka Detmers; però non si può che provare ammirazione per la forte invettiva tirata addosso l’occidente colonialista e ipocritamente altruista (una sgangherata e umanamente discutibile “compagnia dell’anello” è protagonista di una spedizione umanitaria in Africa), contrapposta a un’Africa meno ingenua da come viene dipinta, bisognosa più delle velleità propagandate dal finto mondo occidentale (le pile della radio) che dei beni di prima necessità, e l’ammirazione è più decisa per la scena finale, che probabilmente va considerato il vero fiore all’occhiello del film, perché tuona come una vendetta divina. Non è certo il Ferreri che mette a ferro e fuoco de “L’ape regina” o “La donna scimmia”, però anche debole e sottotono riesce lo stesso a sganciare un paio di schiaffi ben assestati

- CENSORED VOICES di M.Loushi, 2015

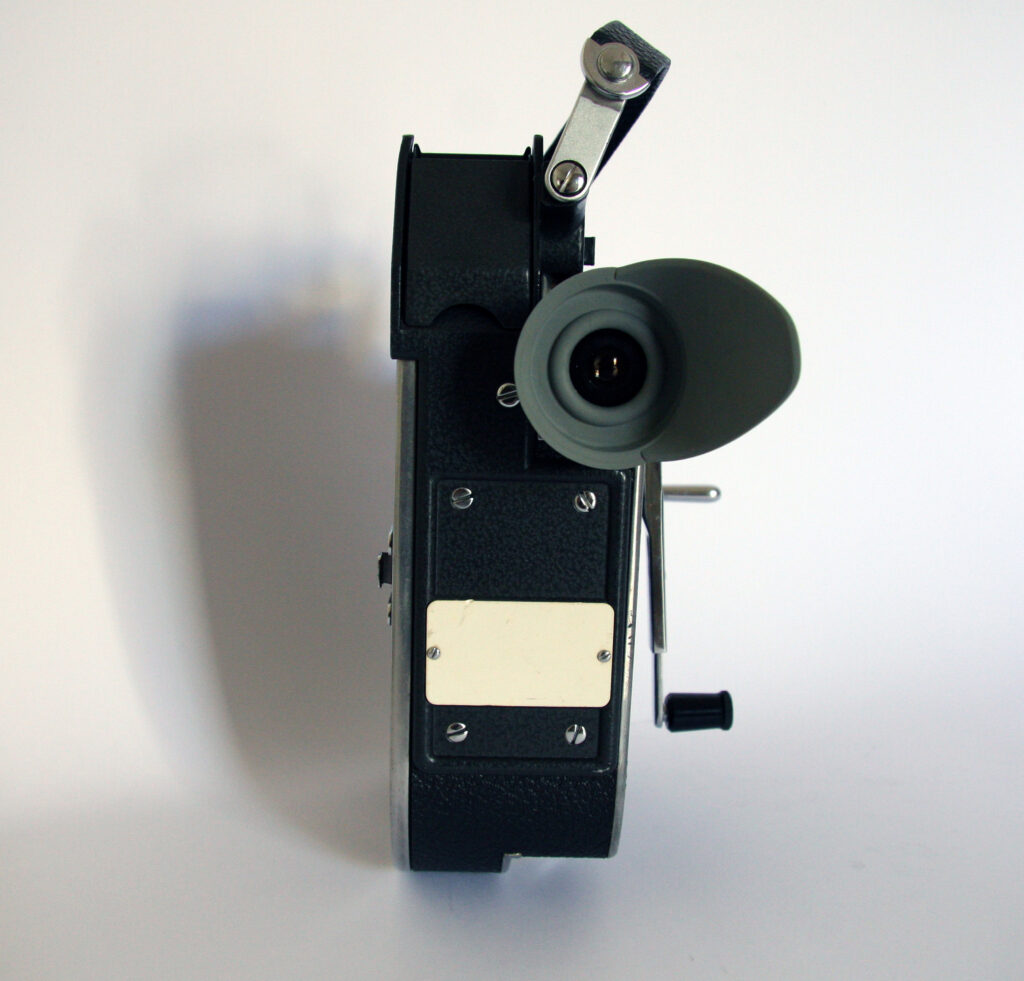

1967, guerra dei 6 giorni. Egitto, Siria e Giordania ammassano truppe ai confini con Israele, che reagisce rapidamente respingendoli indietro e guadagnando territori. 10 giorni dopo la vittoria israeliana, un gruppo di soldati va nei kibbutz per raccogliere a caldo i ricordi e le opinioni dei soldati, ancora storditi dall’esperienza della guerra. Dobbiamo a questa necessità la nascita di questo notevole e controverso (il 70% dell’audio venne classificato come “censurato” dall’esercito) film di montaggio che rappresenta una bella lezione di cinema documentario ed anche di un uso libero e stimolante della parola e dell’ascolto. Un grosso registratore a bobine riproduce le voci proprio mentre osserviamo i primi piani degli ex soldati (tra i quali lo scrittore Amos Oz), ormai anziani, che ascoltano, mai impassibili, le parole caotiche che troveranno lentamente una struttura drammatica, fino ad esplodere nei dolorosi interrogativi espressi sul finale. Mentre la pressione della guerra si allontana vengono fuori tutte le contraddizioni in un fiume caotico e ricco di sfumature: delusione, orgoglio, paura, gioia, compassione, il razzismo verso gli arabi, cinismo e disfattismo… Poi tutte le immagini di repertorio, il potente aldilà delle parole liberate dal nastro delle bobine: filmati di propaganda in stile americano e riprese amatoriali in s-8, immagini degli scontri a fuoco, i cadaveri sull’asfalto e nella sabbia del deserto, capre e cani nelle strade deserte di Gaza, le retoriche telecronache americane della ABC, i vincitori che sfilano sui mezzi ed i vinti lungo i muri (dove saranno probabilmente fucilati), poi in marcia con bambini lungo strade polverose, gli interni distrutti delle case arabe, la riconquista di Gerusalemme con la gente in festa… A mano a mano che i diversi blocchi di registrazioni si accumulano, il rimosso sembra farsi più definito e lucido, lasciando trasparire tutto l’orrore indicibile e non raccontabile della guerra.

Verso il finale del racconto perfino il telecronista americano cambia registro ed accenna ai crimini di guerra dei vincitori e ad Israele “da molti considerato 51° stato americano”. Alcune immagini dei civili arabi controllati e maltrattati sono stranamente familiari, molto simili ad immagini odierne (che invece non abbiamo mai visto e non vedremo) del conflitto a bassa intensità tra Palestina e Israele. “Gli arabi stanno vivendo ciò che vivevamo noi nella Seconda Guerra Mondiale” dice ancora una voce registrata, poi, su uno dei primi piani degli anziani soldati israeliani ascoltiamo con chiarezza: “Fintanto che soggiogheremo altre persone non saremo liberi”.

- MODELS di Ulrich Seidl, 1998

Lo sguardo cinico (ma sempre onesto e compassionevole) di Ulrich Seidl si posa stavolta sul mondo delle modelle austriache con modalità simili ad altre sue indagini sociali, che verranno perfezionate esteticamente in seguito (viene in mente soprattutto “Import/Export” ma anche “Canicola”). Alcune immagini ricorrono ossessivamente tra le storie parallele che si intrecciano: le sigarette continuamente accese e fumate in ogni ambiente, le bottiglie di birra in bocca, lunghe telefonate problematiche, le relazioni sempre difficili con giovani uomini, sostanzialmente inadeguati, le conversazioni tese tra lei seduta sul water e lui in corridoio, la cocaina e lo stordimento della techno in discoteca, la cura del corpo, la bilancia, il cibo scadente consumato a letto, il condom ed i rapporti non protetti ed infine i set fotografici (dallo studio di posa alla piscina al vagone ferroviario abbandonato). La scena madre è probabilmente rappresentata dal ricatto sessuale neanche troppo sottile, di Baumann, grande ed anziano fotografo. Anche in “Models” è notevole la capacità del regista austriaco di trasportare ogni austera messa in scena, con i suoi tempi dilatati, in una dimensione assolutamente ordinaria che evidenzia con precisione l’essenza interlocutoria dei dialoghi. “Models” riesce a costruire il racconto universale della amicizia tra donne, della distanza insanabile tra uomo e donna e ci dà la possibilità di scoprire i mondi che languono dietro la superfici perfette dei corpi; le fragili ragazze di “Models” vivono minuto per minuto in maniera tenera e disillusa il loro stesso sfruttamento ed un disperato anelito ad una quasi felicità, sempre momentanea.

- PRIVILEGE di Peter Watkins, 1967

Questo piccolo gioiello misconosciuto riesce a raccontare la cultura giovanile in maniera più acida e allegorica di quanto non abbiano fatto tutti i film rock degli anni ’70 (da “Quadrophenia”, 1979 e “Tommy”, 1975 fino ad “Arancia Meccanica”, 1971). Coerente col suo stile narrativo che intreccia abilmente fiction e documentario, Peter Watkins in questo film si spinge oltre lo pseudo-documentario “The War Game” (1966) che simula in uno stile cinema veritè gli effetti di un possibile attacco nucleare a Londra. Va anche oltre “Culloden” (1964) che racconta l’omonima battaglia in cui l’esercito britannico soffocò nel sangue la rivolta scozzese degli Jacobiti (1745); anche in quel caso le scelte stilistiche di Watkins ed i loro effetti collaterali sul contratto fizionale misero a dura prova gli schemi della critica cinematografica, fu però scritto questo: Culloden looked like a documentary of an event that occurred long before the film camera was invented.

“Privilege” narra dell’ascesa e della caduta della popstar inglese Steve Shorter ma descrive in maniera tagliente la progettazione dell’uomo massa e la società dei consumi legata al divismo, gestendo con attenzione il contatto con lo spettatore con l’inserimento di interviste e dichiarazioni degli stessi personaggi della storia. Scopriamo pian piano che Steve Shorter è un brand, un involucro vuoto privo e privato di identità per meglio incarnare le crescenti esigenze ed aspettative del pubblico adorante, del suo staff commerciale e delle istituzioni, che ne utilizzano il mito in maniera scientifica, per controllare e manipolare i malumori giovanili.

Nella scena iniziale Steve Shorter è in piedi all’interno di un’automobile, viene osannato dalla folla con una tale intensità che arrivano alla nostra mente le immagini dei regimi totalitari. In un primo show Shorter canta la propria ribellione disperata all’interno di una gabbia metallica, represso da sorridenti agenti di polizia ma è nel corso del grande concerto allo stadio che Watkins mette in scena lo Spettacolo disturbante della popstar (ormai pentita, per poter dare un messaggio più edificante a ragazze e ragazzi) con il reverendo Tate che fa recitare “We Will Conform” a tutti gli spettatori, le persone in sedia a rotelle sistemate nei posti d’onore sotto il palco, enormi croci fiammeggianti e militari che indirizzano al palco i saluti romani. Il prodotto Shorter, sempre più esausto e svuotato sceglierà infine l’autodistruzione sua e di tutto il meccanismo perfetto, mettendo in scena durante un banchetto ufficiale la propria disubbidienza, atto finale della propria disperazione di essere umano.

Il tema di questo documentario è già stato anticipato in lavori precedenti (specialmente in “Im Keller”/In the Basements, che non venne distribuito in Italia) sul rapporto con gli animali domestici invece Seidl ha fatto un film che si è guadagnato l’ammirazione di Werner Herzog, “Animal Love”. Nella rappresentazione naturalistica di Seidl ecco stavolta protagonisti borghesi austriaci in Africa. E’ sempre molto complessa la relazione che Seidl intesse con i personaggi dei suoi “documentari” (che presuppongono una costruzione piuttosto teatrale e addirittura pittorica di spazi e persone) ma nel caso di “Safari” sembra più profonda che mai.

Anche stavolta il regista austriaco non sembra volere giudicare (lo farà comunque e con grande precisione il montaggio, come sempre) mentre prepara un ritratto feroce su natura ed esseri viventi: animali, uomini bianchi, uomini neri. Seidl rimane comunque sempre onesto con lo spettatore, anche quando decide di mostrare scene spiacevoli. “Safari” è un implicita dedica al Cinema e quindi alla Morte.

Alcune immagini ricorrenti costruiscono ossessivamente il film: piccoli gruppi di uomini e donne (accompagnati da personale indigeno) parlano sottovoce mentre osservano a distanza gli animali con i loro binocoli. Attraverso le inquadrature dell’operatore guardiamo loro (sempre da dietro o di profilo) che guardano l’animale che stanno per uccidere. Centrano sempre il bersaglio con un solo colpo preciso; dopo lo sparo, che resta sospeso nel silenzio della savana, il padre si complimenta ed abbraccia il figlio, lo stesso fa altrove il marito con la moglie, sembra che abbiano superato una prova importante. Mentre l’adrenalina evapora del tutto, toccano e accarezzano con affetto la zebra uccisa, sistemano neppure troppo pietosamente la sua testa per la più classica foto-ricordo (che ricorderà per loro quello che è successo) con il cacciatore fucile in mano dietro l’animale, e lo sguardo assente in camera dell’animale.

Ognuno di questi cacciatori e cacciatrici è ben difeso nelle proprie convinzioni. Alcuni accennano alla legittimità di una caccia regolamentata e controllata (opposta al lavoro quotidiano del mattatoio), del corso della natura, dell’aiuto finanziario che il safari porta alle nazioni in via di sviluppo. Sempre all’interno di eleganti salottini con sedie e trofei parlano con competenza di animali, calibri e fucili, quotazioni dei trofei impagliati e addirittura della funzione della morte nella società contemporanea.

Ogni scena della caccia è sterile e pateticamente prevedibile, si vince sempre come al luna park, considerando la distanza dalla quale guardano e sparano non è rimasto nulla del duello mitico uomo-animale. Ma in una delle scene madri del film accade qualcosa: la magnifica giraffa colpita a morte improvvisamente ha un sussulto e muove il collo, l’uomo non sa se sparare un secondo colpo, la moglie ha paura. L’animale finalmente muore, segue il rituale previsto: grottesche manifestazioni d’affetto sul corpo esanime e la foto ricordo. “Era una vera guerriera!” esclama chi ha sparato. La giraffa viene sistemata su un automezzo, disarticolata come un giocattolo rotto e quindi trasferita in una specie di garage dove verrà scuoiata, con una certa dovizia di dettagli che non è tuttavia gratuita. All’inizio del lavoro sporco i clienti austriaci sono presenti sullo sfondo, poi non li vedremo più.

Nell’altra scena madre vediamo l’anziano cacciatore (decisamente più grezzo degli altri) appisolato dentro il capanno di osservazione; più tardi berrà una birra in lattina e rutterà, infine, ritratto accanto alla moglie, affermerà che in Africa si sono sempre trovati bene, quanto sia squisito il filetto di antilope e che i neri sono esattamente come i bianchi, eccettuata la pelle nera.

Seidl decide di fare risaltare in maniera sottile il dietro le quinte del suo documentario con una sequenza di ritratti in posa in stile fotografico: sono i neri, che beneficiano del costoso hobby dell’uomo bianco. Li vediamo immobili, sempre con sguardi inespressivi, con lo sfondo di animali impagliati appesi al muro, a volte consumano voracemente la carne dell’animale ucciso, altre volte ancora siamo dentro le loro case e loro sono ancora immobili. Alcune immagini mi sono restate in testa: il manto della giraffa mentre viene lavato, la testa della giraffa sul pavimento che sembra un enorme giocattolo. La chiusura del film è riservata allo stentato discorso filosofico del venditore di trofei su natura, animali, uomo, ecologia; siamo ancora in un salotto, con consorte annessa.

Non capiamo cosa cercano e cosa credono di trovare in un safari questi individui, nonostante cerchino e siano nelle condizioni di spiegarlo. In alcuni di loro l’amore per gli animali, coltivato da bambini con gli album delle figurine, si è trasformato in un’esperienza triste e decadente (probabilmente meno emozionante di un videogioco in 3D) che cerca di farli sentire vivi e lascia noi attoniti.

- HARRY, HE’S HERE TO HELP – Dominik Moll, 1999

Con questo film Dominik Moll, inizia a mostrare un certo talento nel raccontare con la dovuta precisione psicologica la follia, che si propaga lentamente e legittimamente tra le persone, come un virus. La lezione sembrerebbe essere stata quella di Hitchcock e di Lynch.

Michel, un generoso e giovane genitore in viaggio con moglie e 3 bambine, si imbatte per caso in una stazione di servizio in Harry, ex compagno di classe del quale si ricorda a malapena. Non riuscirà più a toglierselo di dosso perché il premuroso Harry, che lo aveva mitizzato per via di alcuni racconti giovanili che cita a memoria, ha in mente per lui grandi piani tramite i quali potrà dare la svolta decisiva alla sua vita limitata ed insensata. Harry Inizia comprando loro una grande automobile nuova, poi uccide i genitori ed il fratello di lui e, in un abile crescendo cinematografico, gli propone di togliere di mezzo gli ultimi ostacoli ad una sua piena e definitiva realizzazione umana: la famiglia. Sull’orlo dell’abisso a Michel non resta che far fuori l’amico Harry (che muore al colmo dello stupore) con una coltellata nell’addome, occultandone poi il cadavere. I lucidi piani di Harry, riaccendono in Michel l’ispirazione per la scrittura, giusto quando lo spettatore iniziava a temere che potesse essersi manifestato un transfer tra i due. Nella sequenza finale Michel osserva fiero moglie e figlie addormentate nel lussuoso spazio della macchina nuova, regalata dal generoso Harry. Vietato ai minori di 15 anni. Chi guarda il film potrebbe domandarsi: “Sarebbe potuto capitare anche a me?”

- MAMMUTH – Benoit Delépine e Gustave Kervern, 2010

Il sessantenne Serge (G.Depardieu) va finalmente in pensione, ma per recuperare tutti i contributi che gli spettano deve fare un viaggio, prepara quindi la sua gloriosa Mammuth che giace in garage. Il viaggio in motocicletta è soltanto una scusa per ritrovare alcuni lavori improbabili fatti in passato, Serge è sempre protetto dal suo amor perdu (così nei titoli, è Isabelle Adjany) che tanti anni prima morì per un incidente in sella alla medesima moto, che gli appare accanto ogni tanto.

Bel lontano dalla retorica di decine di viaggi alla ricerca di sé stessi, il regista di questo piccolo anarchico gioiello tra riprese in stile Cinema Veritè e cinema sperimentale anni ‘70/80 ci regala incontri “alla fine del mondo” con amici, parenti e sconosciuti, dialoghi surrealisti e soluzioni narrative esilaranti. Pierre è solo apparentemente uno stupido o un perdente, è invece un uomo che sceglie di perdersi (prima di tornare a casa dalla moglie), prendendosi nel frattempo tutte le rivincite sociali che può. La visionarietà di questo film, che sembra prendere forma mentre lo si guarda, lascia spesso stupefatti, proiettando nella mente dello spettatore una sola grande domanda, che riguarda il lavoro e lo sfruttamento delle migliori energie psicofisiche dell’essere umano.

- UNA LUCERTOLA CON PELLE DI DONNA – Lucio Fulci, 1971

Film irrimediabilmente datato, gioca sulla figura ambigua della bella protagonista, eroina e carnefice, e un intreccio da detective fiction. Florinda Bolkan interpreta una donna che, a causa di allucinazioni da psicofarmaci, sogna un delitto che poi scopre essersi avverato. Gli indizi fanno pensare a una doppia personalità della protagonista, ma poi gli eventi del film sembrano cancellare questa pista. L’azione, in location molto ‘filmiche’, prende spesso il sopravvento nella scena, con qualche inseguimento che schiaccia l’occhio a Hitchcock e De

Palma, con chiari riferimenti anche ad Argento e Antonioni, ma chiaramente senza la lucidità e forza d’astrazione del ferrarese. Alcuni momenti di camera a mano sembrano anticipare Dogma, e le scene in salone, con i Bacon alle pareti eleganti e resi innocui come tagli di Fontana, indugiano spesso sul dipinto della maschera mortuaria di William Blake. Errori di montaggio piuttosto vistosi (la ragazza nuda uccisa in posa da vamp che chiude gli occhi al flash) possono far pensare tuttavia ad un approccio ironico e metafilmico.

Rettangolo nero: esempio 1

“A differenza di qualsiasi altra immagine visiva, una fotografia non è una riproduzione, un’imitazione o un’interpretazione del soggetto, ma una sua traccia (…) La percezione umana è tuttavia un processo selettivo molto più complesso di quello di una pellicola”. John Berger – “Sul guardare” (About Looking, 1980)

Rettangolo nero: esempio 2

- YOUNG ADAM – David McKenzie, 2003

La parte centrale del film inizia nel momento in cui Joe (Ewan Mc Gregor) si disfa della sua macchina per scrivere meccanica scagliandola in mare; poi immagini del corpo di una giovane donna in sottoveste recuperata e adagiata sul molo, la mano di Joe poggiata sulla pelle bagnata della schiena. “Young Adam” racconta la vita tormentata di Joe, che trova lavoro come marinaio in una chiatta che vaga lentamente per i canali inglesi. Ben presto intreccerà una relazione clandestina con Ella (Tilda Swinton) moglie di Les (Peter Mullan, anche lui ottimo attore scozzese) mentre pian piano affiorano sottoforma di flashbacks immagini della altrettanto tormentata storia d’amore con la giovane Cathy, che in seguito ad un’incidente finirà annegata nelle buie acque del porto. Il film in verità non riesce a ricostruire in maniera credibile la figura maledetta di Joe/Alexander Trocchi (“Il Libro di Caino” è un viaggio parecchio crudo attraverso droga e tossicodipendenza) ma ha il merito di mantenerci immersi in un’atmosfera sottoproletaria sottomessa e sconsolata, nella quale ogni personaggio non è interamente buono o cattivo nella sua ricerca della felicità (almeno temporanea): Il sesso è quasi sempre fedifrago e viene sempre consumato in maniera animalesca e senza eccessivi sensi di colpa.

Un innocente ritenuto responsabile della morte di Cathy verrà infine impiccato e Joe non riuscirà ad impedirlo. “Young Adam”, fiera produzione tutta scozzese, è insomma un film forse scolastico ma onesto ed ispirato, soprattutto per via delle notevoli qualità drammatiche dei 4 attori principali.

- DOGVILLE – Lars Von Trier, 2003

Col passare degli anni abbiamo fatto esperienza del Cinema di Lars Von Trier come di uno strumento (quasi sempre piuttosto raffinato) per dare corpo alle proprie inquietudini, alle proprie tensioni morali e forse al sadismo col quale interpella ogni volta lo spettatore.

“Dogville” è un raffinato trattato di sociologia applicato ad una minuscola cittadina americana e ad i suoi abitanti. Con questo film Von Trier torna ad accanirsi contro l’America (vedi l’atroce galleria fotografica che accompagna i titoli di coda) grande Democrazia e patria dei più bui istinti consumistici e razzisti (come dalle recentissime cronache) già tre anni prima la trama di “Dancer in the Dark” culminava con l’esecuzione della pena capitale.

La piccola comunità di Dogville è asfittica, povera, buia materialmente quanto moralmente e senza speranza; è rappresentata come un grande laboratorio/set teatrale in cui ogni spazio è semplicemente delimitato sul terreno e sempre più crudelmente trasparente. Il caso (il destino) conduce la fuggitiva Grace a Dogville e la sua esistenza nella cittadina è contemporaneamente un dono ed una prova per la comunità stessa che lungo i nove atti si comporta diligentemente come una singola entità. Grace è soprattutto il rimosso di mariti, mogli e genitori che poco alla volta intravedono nella giovane donna una occasione per mettere in atto (in una successione di pensieri, parole ed opere, magistralmente scandita dal forbito e volutamente ridondante testo recitato dalla voce narrante) la pratica ipocrita del bene e soprattutto del male, esercitando il ricatto in ogni sua forma: sospetto, razzismo, compassione, sfruttamento, cattiveria e sadismo. Grace accetta e paga ogni termine del ricatto (dal proprio lavoro quotidiano presso ogni famiglia al soddisfacimento sessuale di tutti gli uomini) per farsi accettare e proteggere dalla comunità ma in realtà ogni ingiustizia che digerisce, quasi come fosse metafisicamente cibo, verrà inaspettatamente riconvertita in vendetta, morte e distruzione. Memorabili il dialogo col bambino Giason su punizione e senso di colpa, quello con Chuck il rozzo agricoltore che lei è costretta ad aiutare nella coltivazione delle mele e quello con lo spietato e complesso padre (un notevole James Caan) che viene col suo piccolo esercito di gangsters a riprenderla per riportarla a casa. Il film appartiene al periodo post-Dogma, tuttavia è girato in uno stile realistico più vicino al video che al Cinema per meglio esplorare, ancora una volta e pessimisticamente, il dramma umano.

- AMORES PERROS – A.Inarritu, 2000

“Amores Perros” fu inevitabilmente paragonato a “Pulp Fiction” (uscito 6 anni prima) soprattutto per via degli intrecci incidentali di storie e della concezione non lineare del tempo, che al tempo era effettivamente una novità.

3 storie si intrecciano incidentalmente in una città dominata da caos e dalla violenza, resa magnificamente dall’effetto straordinariamente fisico di suoni ed immagini (consiglio di vederlo o rivederlo in versione lingua spagnola e sottotitoli). I protagonisti di “Amores perros” sono appunto i cani, cani impiegati in combattimenti clandestini (ma non troppo), cani amati (e spesso uniche certezze affettive) e relazioni sociali (familiari e non) complesse, quasi sempre disfunzionali, tirate pericolosamente fino alle loro estreme conseguenze, come sottili corde di acciaio.

Ognuno dei personaggi lotta per vivere o per sopravvivere: Inarritu (ed Arriaga, lo sceneggiatore) non indugiano in facili derive emotive, al contrario mostrano compassione per i personaggi pur mantenendo sempre sudore, carne, sangue al centro della visione . Il grande valore di questo film sta nel raccontare la disperazione che vede professionisti, proletari e sottoproletari, uniti nel desiderio di accedere finalmente ai loro rispettivi sogni, che alcuni di loro intravedranno soltanto.

- FAVOLACCE – Fratelli D’Innocenzo, 2020

“Favolacce” è il tentativo, parzialmente riuscito, di raccontare gli effetti delle fratture sociali contemporanee all’interno della famiglia. L’espediente narrativo, che viene portato avanti con non troppa convinzione è quello del diario di una bambina, che viene completato da un adulto/voce narrante. In “Favolacce” bambini e adolescenti subiscono fino alle estreme conseguenze il narcisismo, i peggiori istinti indotti e la sostanziale inadeguatezza dei genitori.

Il limite sta soprattutto nelle intenzioni, nella volontà di volere raccontare una storia cinica che attraverso uno sguardo sociale/sociologico piuttosto piatto ed esteticamente manierista ci viene restituito con un prodotto inevitabilmente morboso ed artificiale, nonostante la performance realistica e spesso molto intensa degli attori e la ricerca di momenti astratti. Di certo il dialetto romanesco crea ulteriori difficoltà. Con le dovute differenze c’è chi ha fatto questo tipo di Cinema, mostrando più compassione ed autenticità, da Pietro Germi ad Ulrich Seidl…

- BATTLE ROYALE – Kinji Fukasaku, 2000

Nella solita società distopica (il film venne però realizzato nel 2000, in tempi non sospetti)

Le autorità giapponesi, preoccupate per la vertiginosa crescita della criminalità giovanile, decidono di varare la Millennium Educational Reform Act, conosciuta anche come BR act. Si tratta dell’estrazione a sorte di un gruppo di studenti delle superiori che dovrà partecipare al Battle royale, un crudele gioco di sopravvivenza, nel quale i ragazzi avranno il compito di uccidersi a vicenda per difendere la propria incolumità al fine di essere eletti vincitori e poter tornare finalmente a casa.

Nonostante “Battle royale” sia costretto dalla sceneggiatura (dal romanzo di K.Takami, 1999) a dinamiche da videogioco, il film illustra in maniera interessante e non troppo semplicistica alcune scoperte della moderna psicologia di massa, come ad esempio l’esperimento della prigione di Stanford (1971). Il film risulta molto crudo e realistico ma concede qui e là qualche sprizzo di metafisica e di humour nero, affidati ad un trascinante Takeshi Kitano nei panni del Professore.

Il regista ha disegnato con una certa complessità i diversi modelli comportamentali degli alunni combattenti della 3B nel corso del massacro, riuscendo in qualche modo a bilanciare ritmo ed azione con la psicologia e rifuggendo da facili ambiguità, vi sono anche ricorrenti flashbacks della vita dei ragazzi. La grande maggioranza dei combattenti subisce inevitabilmente il cosiddetto effetto Lucifero ma sarà infine il bene a trionfare. Il Professor Kitano opera sul finale una scena enigmatica in cui pone volentieri fine alla sua vita familiare infelice. Il film ebbe un ottimo successo in Giappone (anche se fu oggetto di interrogazioni parlamentari e della condanna della Dieta Nazionale del Giappone) e venne censurato in vari paesi per l’eccessiva violenza. Il romanzo è stato adattato in una omonima serie manga ed al film seguirà “Battle Royale II: Requiem” firmato dal figlio del regista.

- DER BUSENFREUNDE – Ulrich Seidl, 1997

L’opera di Ulrich Seidl è caratterizzata da uno stile asciutto della messa in scena, in cui tende a far apparire il materiale girato come documentaristico. Il fulcro della sua ricerca è infatti il documentario con particolare attenzione alla cifra stilistica e il contenuto documentaristico dell’opera.

Ho deciso di utilizzare come premessa queste poche righe che ho trovato sulla pagina Wikipedia di Ulrich seidl.

“Der Busenfreunde” (l’amico del seno) film per la Televisione austriaca, il dvd è in lingua tedesca e non ha nemmeno l’opzione dei sottotitoli in inglese (soltanto in tedesco… come del resto alcuni film di Seidl pubblicati nella linea “Der Osterreichische Film – Der Standard” dedicati al cinema austriaco) e quindi la mia comprensione dell’opera è stata limitata, ma non so in effetti quanto.